天武天皇評伝(四) 乙巳の変

皇極王の四年は、唐の太宗の貞観十九年に当たる。太宗は、先年より高句麗と新羅の争いを調停すべく外交的介入を試みていたが、高句麗の権臣泉蓋蘇文が従わないので、ついに親征を決意した。太宗には、内は全国を平定し、外は突厥を臣服させたという自信があった。唐の軍勢は、海からは平壌、陸よりは遼東を攻める計画で、水兵四万、歩騎六万と号し、太宗は二月に東都洛陽を発って北東へ向かった。夏四月、先方を務める英国公李勣が遼水を渡って高句麗の蓋牟城を落としたのを皮切りに、五月から六月にかけて沙卑・遼東・白崖の各城を抜き、安市城に迫って郊外での緒戦に勝利を収めた。太宗の遠征は順調に見えた。

こうした事情が倭国にはどれほどの時間で伝えられたか明らかには分からない。しかし当時の外交網は平安朝などより優れたもので、高句麗にも学問僧を送り込んでおり、それによって様々な情報が知らされていたらしい。この年の前半、日本書紀には大した記事がない。こんな空白はむしろその間に策謀が巡らされていたことを物語るようだ。六月になる頃には、唐軍の優勢が伝えられていただろう。中大兄王子は二十歳、中臣鎌足は三十二、大海人王子は十代後半になっていた。

六月十二日、高句麗・百済・新羅からの外交文書を上聞すると称して、そのための式典の場が飛鳥板蓋宮に設けられた。これは中大兄と鎌足の詐計である。皇極王は正殿に臨御し、時を告げて舎人に蘇我入鹿を喚びに行かせた。入鹿は靴を履こうとして足に着かないこと三度に及んだので、不吉を感じて還ろうかと逡巡した。舎人が頻りに呼ぶのでやむをえず馳せ参じ座を取った。これも呼び出されたのだろう、古人大兄も正殿に侍していた。

中大兄は、衛兵に命じて四方の門を閉ざし、出入りを禁じさせた。鎌足の推挙した佐伯子麻呂と稚犬養網田という二人の勇士には、剣を与え、入鹿の隙を見てためらいなく斬れと命じてある。子麻呂らは腹ごしらえに湯漬けをかきこんだが緊張してのみこめない。鎌足が叱って励ました。中大兄は自ら長い槍を執って正殿の陰に隠れた。鎌足らは弓矢を持って脇を固めた。入鹿を裏切った蘇我倉山田石川麻呂が三国の表文を読み上げる。

入鹿はなかなか油断のない人物だ。子麻呂らは畏れて進めない。表文はもうすぐ読み終わる。子麻呂らがなかなか出てこないので石川麻呂は焦って声が乱れた。入鹿がいぶかしむ。中大兄は見かねて「やあ!」と声を挙げ、子麻呂らを急かしてともに入鹿の不意を突いた。剣が入鹿の頭と肩をかすめる。入鹿は驚いて立つ。子麻呂が手を巡らして剣を振り入鹿の片脚に切りつけた。入鹿は王座にすがりついた。

「私に罪はありません。どうか明らかにしてください」

皇極王は大いに驚き、中大兄に問うて曰わく、

「さあ知らない。何事かあったかな?」

これは悪い冗談だ。皇極王も計画に加わっていなかったなら、中大兄たちだけでどうしてこんな場を作ることができたのか。中大兄は伏して言上した。

「入鹿は王族を滅ぼして帝位を傾けようとしています。どうして王子を入鹿に代えることができましょう」

入鹿にとっては言いがかりである。たしかに山背大兄王子は殺したが、それは王家のためにしたことだ。入鹿は罪を知らない。しかし中大兄と鎌足にとって入鹿は悪人でなくてはならない。皇極王は何も言わず、すっと立って殿中に入った。「よきにはからえ」という意味だ。子麻呂と網田が入鹿を斬り殺した。古人大兄は恐れて家に帰り、門を閉ざして寝室にこもったという。

こういうことは一度動き出したらうかうかしていられない。殺害の理由などは後からどうとでも言えるが、それは相手にとっても同じことなので、反撃を受けるより先に押し切ってしまわなければならない。もう翌日に中大兄は法興寺を本陣として諸王子・群臣を集め、蘇我大臣家を攻めて蝦夷をも殺してしまった。策略はすべて鎌足の頭脳から出て、中大兄の名において行われた。この時、大海人王子はどこにいたか、この事件に接して何を思ったかは、伝えられていない。

こうして蘇我大臣家を取りつぶすという計画は成就し、一つの矛盾は解消された。しかし蘇我氏は大貴族であり、稲目の代から百数十年にわたって政治に重きをなし、列島諸国との折衝に自ら歩き回ったこともあって顔が広い。したがって倭王家が蘇我大臣家を滅ぼすという事件は、放置すれば社会不安を招くおそれがあり、王権の強化という方向への革新的な歩みにもかかわらず、動揺を防ぐための守旧的な体制を作る必要があるという、新たな矛盾が生じてくる。

六月十四日、皇極王は位を同腹の弟である軽王子に譲った。この際、はじめ皇極王は位を中大兄に譲ろうとしたのだという。中大兄は鎌足に相談した。鎌足は、

「古人大兄というお兄様が今はおいでになるのですから」

兄を越して弟が位を受けてはいけない。だから、

「しばらく叔父である軽王子をお立てになればまあよろしいでしょう」

と言った。どうも話の筋がおかしい。中大兄はこの意見を密かに皇極王に申し上げた。皇極王は改めて軽王子に位を譲ろうとしたが、軽王子は再三固辞して、述べた。

「古人大兄命は、先王のお子であり、歳も十分です。この二つの理由によって、王位に相応しいでしょう」

これも悪い冗談だ。古人大兄は母方から言えばつい一昨日に殺された蘇我入鹿のいとこなのだ。殿中には、皇極王をはじめ、軽、中大兄や大海人など父母ともに王族である純血主義の人々が座を占めている。古人大兄が、名目上は国王になるとしても、その中に入ってどうなるだろうか。彼には後ろ盾となるべき蘇我大臣家ももうない。このやりとりは脅迫じみている。古人大兄は恭順の態度を示して、

「ありがたいお言葉をうけたまわりましたが、どうして私などに敢えて位を譲られるのでしょう。私は出家して吉野に入り、仏道を修行して国家をお助けしとうございます」

と伸べ、逃げ隠れるように僧形を装い南へ向かった。

ついに軽王子が王位に即いたが、これが孝徳王である。皇極王の四年を改め、年号を立てて、大化元年と称した。(続く)

天武天皇評伝(三) 入鹿と鎌足

舒明王はその治世の十三年十月に崩御し、王后の宝王女が翌年正月に即位した。これが皇極王である。蘇我蝦夷が大臣に留任するが、その子の入鹿の活動がこの頃から目立ち始めた。日本書紀には「自ら国政を執り、威は父に勝る」と記されている。一方、中臣鎌足もまたこの頃から名を顕し始める。当時、寺院では仏典のみならず漢籍の講義も行われたらしく、藤氏家伝には「かつて群公子、みな旻法師の堂に集まり、周易を読む」云々とある。推古王の仏教興隆以来、学問の水準も上がり、入鹿や鎌足はこうした場で見識を高め、将来の王権を構想するようになったのだろう。

時あたかも舒明王崩御の年、百済では義慈王が即位し、従来の貴族政治に対して改革を行い、王権の強化に着手した。義慈王は先年より質として倭国に駐在する豊璋の父である。皇極王の元年には、高句麗の権臣泉蓋蘇文が、栄留王と貴族ら百余人を殺し、宝蔵王を立てて摂政となり実権を握った。権力の集中に成功した両国は、ともに兵を興して新羅を攻撃した。これらの事件はさほど間を置かず倭国へも伝えられた。入鹿や鎌足は背を押される思いだったに違いない。

中臣氏は、この頃まで歴史上に確かな姿を現さない。連姓だということになっているから、必ずしも家格が低いというわけではなさそうにも思えるが、勢力を持ったという一族ではない。もし鎌足が政界に重きをなそうとすれば、地位の高い人に取り入る必要がある。幸いなことに、鎌足は何かのきっかけで軽王子の知遇を得て、恩顧を受ける関係を結んだ。軽王子は皇極王の同腹の弟である。そのつてで高位の人々の交わりに関わるようになって、いつか中大兄王子を知り、この人こそ非常の大器と見定めたのだという。鎌足は個人の才覚によって出世をするという新しい型の貴族であり、そのためより官僚的な政治指向を持っていた。

蘇我氏は、5世紀代に倭王家と連合して権勢を振るった葛城氏の配下から出たものらしい。6世紀に入り、宣化王の時、蘇我稲目が大臣となり、次の欽明王には側室を入れて王家の姻戚となった。子の馬子が大臣の座を継ぎ、敏達王の時、蘇我の血を引く額田部王女が王の正妃となる。用明・崇峻・推古の三代は蘇我の女性から産まれた王であり、馬子は王家の外戚として重んじられた。蝦夷の代にはすでに古い大貴族となっており、この勢望を背景として、入鹿は生まれながらにして一定の地位を保証されている。

推古王の時、馬子はおそらく王族に準じる礼遇を受けていたと思われる。馬子はまだ地位を獲得する苦労を知っていたに違いないが、蝦夷や入鹿にとってこの富貴はもう当然あるべきものになってしまっている。王族なみの贅沢はなかなかやめられないし、またそれだけの奢侈をして見せなければ大勢力の指導者として示しがつかない。蝦夷が入鹿に大臣の位を象徴する紫冠を独断で与えたとか、聖徳太子家に与えられた下僕を集めて蘇我家の墓所に使役したとかのことは、日本書紀にはさも問題であるらしく書かれているが、当時としてはむしろ大臣の権利として認められていたことだろう。ただ墓所のことは聖徳太子家の人々には気に入らず、これによって遺恨ができたのだという。

そして皇極王の二年、日本書紀は「蘇我臣入鹿、独り謀り上宮の王等を廃てて古人大兄を立てて天皇とせんとする。‥‥上宮の王等の威名が天下に振るうことを深く忌み独り僣立を謀る」ということを言い出してくる。「上宮の王等」というのは、聖徳太子の子たち、特に山背大兄のことで、古人大兄は舒明王と法提郎媛の子、法提郎媛は入鹿のおばに当たる。

それから入鹿による山背大兄殺害事件となるのだが、書紀の説明は少しおかしい。たしかに古人大兄を王として立てれば、入鹿は高句麗における泉蓋蘇文のような立場で権力を掌握できるかもしれない。しかしそれなら山背大兄は同じ蘇我に連なるものとして味方にこそしておくべきだし、殺したところで古人大兄に王位継承の優先権は回ってこない。なぜなら舒明王と皇極王の間に生まれた三人の子がいるからで、皇極王の即位によってこの純血の王子への王位継承はもう動かすまじき既定路線となっているのだ。

入鹿が山背大兄を殺したのは、むしろその既定路線を確実にするためだっただろう。舒明王と王位を争って敗れた山背大兄が、もしまだそのことに未練を持っているとすると、誰かに担ぎ出されて反乱を起こさないとも限らない。後顧の憂いはあらかじめ断っておくに越したことはないのだ。こんな残虐は古代にはしばしばあることで、入鹿が特に悪辣だったということはない。山背大兄殺害事件はおおむね次のように描かれている。

-

蘇我入鹿は、巨勢徳太らを派遣して斑鳩宮に山背大兄らを襲わせる。徳太は宮に火を放つが、山背大兄は馬の骨を身代わりに置き、胆駒山に逃げかくれる。徳太らは灰の中に骨を見つけ、山背大兄は死んだと報告する。

-

山背大兄らは四五日間山中に留まる。従者が東国に脱けて兵を起こせば必ず勝てると進言するが、山背大兄は人民を患わせるに忍びないとして、山を下りて法隆寺に入る。

-

入鹿らは法隆寺を包囲する。山背大兄は従者を遣わして「私は戦えば必ず勝てるのだが、百姓を兵役に使うことを望まない。それでこの身をくれてやるのだ」と入鹿に伝え、家族とともに自殺する。この時「五色の幡蓋、種種の伎楽、空に照灼し寺に臨垂す」という奇跡が起きたが、入鹿が振り返って見た時には黒い雲に変わっていた。

この書紀の記述はどうも線香くさくてそのままには信じられない。第一なぜこの貴公子の家に都合よく馬の骨などあって咄嗟に取って身代わりになどできたのか。おそらく真実はこの最初の焼き打ちで山背大兄は死んでいる。後の話は法隆寺の僧侶あたりが噂話などをもとにして仏教説話らしくまとめたものだろう。とすればこれは、父聖徳太子の余沢で仏教と関係の深かった山背大兄を殺したことで、入鹿が僧侶らから減点を受けるという結果を招いたことを意味する。

翌年正月、「中臣鎌子連を神祇伯に拝す」ということで、日本書紀はここに初めて鎌足の名を出す。鎌足にとって入鹿の行為は泉蓋蘇文に重なって見えたのだろう。鎌足の理想は専制君主に官僚・貴族が仕える体制にある。それは蝦夷や入鹿にとっても大同小異だったが、蘇我大臣家が第一与党としての地位を捨てるほどのことは考えていない。それに自身にそのつもりがなかったとしても、蘇我氏という大族を率いている以上、ことの勢いがどう転ぶかは分からない。鎌足にとっては蘇我氏が勢門として健在である限り、大臣に匹敵する地位を得て思うままに政治を改革することもできない。

皇極王にとっても蘇我氏は危険な存在と映るようになっていたかもしれない。舒明王は蘇我氏から側室を迎えるという関係を持っていたが、それは皇極王には関係がないと言えばないとも言える。中大兄や大海人への王位継承にとって山背大兄が後顧の憂いになるなら、それは蘇我大臣家についてもそうだと思えばそうだとも思えることだ。ここに鎌足が神祇伯に指名されたことは、軽王子と中大兄の推薦によったはずだが、これは王家と鎌足が反蘇我大臣家で一致したことを示すようである。

鎌足にとって入鹿が僧侶らに嫌われたらしいというのは事をやりやすくした。もともとは蘇我氏こそ仏教の移入に努力してきたのだが、山背大兄殺害事件で入鹿と僧侶らの間に溝ができたとすれば、王家と鎌足は蘇我を討っても仏教を敵にしないで済む。とはいえ相手は大貴族であり、計画は慎重に進められた。この過程で鎌足は蘇我倉山田石川麻呂を味方に引き入れることにした。石川麻呂は入鹿のいとこだが仲が悪かった。中大兄は石川麻呂の息女を妃に納れて互いに姻族となって、その後に大臣父子を討つ計画を打ち明けたのだという。これは一人に利益を約束してその一族を分裂させる策である。

ついに皇極王の四年、歳は乙巳、夏六月十二日、決行の時は来た。(続く)

天武天皇評伝(二)不安な安定

推古王が崩御した後、最も有力な政治家は、父馬子から大臣の座を継いだ蘇我蝦夷だった。蝦夷は、敏達王の孫である田村王子を王位継承者として推した。これには阿倍臣麻呂・大伴連鯨・采女臣摩礼志・高向臣宇摩・中臣連弥気・難波吉士身刺などが賛成した。一方、これに反対して、山背大兄王子を推したのは、境部臣摩理勢をはじめ、許勢臣大麻呂・佐伯連東人・紀臣塩手らだった。境部臣は蘇我の一族で、摩理勢はあるいは馬子の弟とする伝えもある。推古王が田村と山背大兄の二人に口頭で伝えた遺言の内容と意味が問題になったが、ついに山背大兄は辞退し、蝦夷は摩理勢を殺した。この事件は崩御から半年後の九月のことで、翌年正月に田村王子は王位に即いたが、これが舒明王である。

山背大兄王子は、聖徳太子の子で、用明王の孫に当たる。田村王子とは、ともに先王の孫であり、次期国王として期待されながら早く死んだ父を持つという、互いに似た立場にあった。父方から見れば二人の王子は対等の資格を持っている。その差は母方にあり、田村が父母ともに王族であるのに対して、山背大兄は蘇我大臣家の刀自古郎女を母とする。刀自古は馬子の息女である。そこで摩理勢が山背大兄を支持したのは、蘇我氏の利益を図る行為だった。またこれは用明から推古まで三代の王が蘇我の女性から生まれたという前例を踏むことでもある。それでも蘇我氏の当主たる蝦夷が敢えて舒明王を推戴したのは、いったいどんな深謀遠慮によるものだろうか。

舒明王には、即位と前後して、同じ敏達王の血を引く宝王女との間に二男一女が生まれている。この王子が舒明王の後を継げば、それは王族の血の濃い両親から生まれた純度の最も高い王となる。双系的血統主義の傾向が強いこの国においては、尊い血の濃さは最も貴ばれる。動揺しがちな国際情勢に対応するには、権力の集中が必要であり、そのためにはまず国内において最大限の支持を得られる王を擁立することだ。丁度この十年ほど前に大陸では隋唐革命があり、その余波で中国から東夷方面への圧力は弱まっている。新しい体制を用意するには今しかない。家風として外交に通じている蘇我大臣としては、そこまでの考えがあったかもしれない。

蝦夷に王権の強化という意図があったとしても、それは一足飛びには実現できなかった。舒明王の代は、前代のような充実した三角体制もできず、かといって別の新しい形ができたわけでもない。舒明王をより専制的な君主として立て、蝦夷が忠臣になりきろうというには、蘇我氏そのものの勢力が大きすぎた。蘇我氏は氏族集団の勢力を背景として政界に重きをなしたという点では古い型の豪族である。この勢力は簡単には解散できず、勢力を持つからにはそれなりのふるまいを求められる。王と大臣の間はもちろん協力関係にあるが、それはある種の緊張が含まれた関係である。

王と大臣の二頭政治という形勢はすでに推古王の晩年からのものだが、その頃から政治的にはあまり大きな動きがない。これは急速な仏教化や新しい政治が続いたために世の中が休息を求めたということもあるだろう。外政面では唐が革命後の混乱収拾や突厥対策のために東への動きを控えていたこともある。しかし朝鮮半島では高句麗・百済・新羅の三国が各々の利益を最大化しようとして断続的に抗争をしていたことは変わらない。特に六世紀末以来新羅に押されて最も不利な国になっていた百済にとっては、伝統的に概ね良好な政治関係を持っていた倭国の協力を引き出すことが課題だった。

舒明王の政権は政治的に無為だったわけではない。日本書紀によると二年には最初の遣唐使を送り、四年には唐からの返使高表仁を迎えている。しかしこれを契機として何ら新しい外交を展開することがなかったのは、推古王の隋に対する場合と比べて余りにも消極的に見える。この同じ時期、百済の武王は孫の豊璋を質として倭国に送った。質というのは、この場合、一種の外交官だが、今の大使館のような不可侵権は持たず、相手国に身柄を預ける形になる。これは百済としては倭王に対して示すことのできる最大限の誠意だったが、これにも舒明王は何も積極的に応じることができていない。豊璋は以後長年倭国に滞在することになる。

舒明王と蝦夷は別に不仲ではなかった。蘇我氏からは馬子の息女法提郎媛が王の側室に入っており、二人は姻戚でもある。ただしこの関係は矛盾を抱えている。もし二人の間に政策を巡って深刻な対立が生じると、仲裁ができるほどの実力者が他にない。だから二人には安定に努める必要がある。表面的な安定と、内在する不安。この矛盾の原因は主に蝦夷の方にあった。人というのは、しばしば矛盾したものを持ったまま、本人はそれで十分一貫していると信じている。それはよくあることだが、時にはそれが歴史の推進力となることがある。

舒明王にとっては、即位と前後して宝王女との間に生まれた、中大兄・間人・大海人の三人の子は、実に心の支えだったに違いない。古事記に天照大御神・月読命・須佐之男命を三貴子というが、舒明王と宝王女にとっては、この二男一女こそ三貴子とも呼びたい存在だっただろう。不安な安定、この時期は王子たちが幼年期を過ごすのに良い環境だったと言えるだろうか。舒明王は治世十三年にして崩御した。これは古代の王者としては短い方ではない。中大兄王子は、この時、歳十六にして弔辞を読んだという。子どもたちにとってはまだ早すぎる父の死だった。

その翌年、宝王女が王位に即いたが、これが皇極王である。(続く)

天武天皇評伝(一) 女帝の余韻

天武天皇は、舒明天皇と皇極天皇の末子で、帝位に即く前は大海人皇子と呼ばれた。俗にオオアマノミコと読むが、オオシアマかそれを約めてオオサマというのが正しい。長子は中大兄こと葛城皇子、のちの天智天皇、次子は間人皇女で、やがて孝徳天皇の皇后になる。父である舒明天皇は、彦人大兄皇子と糠手姫皇女の子、母の皇極天皇は、茅渟王と吉備姫王の子であって、この三人の子は帝室の血が濃い兄弟だった。

兄弟の年齢については、舒明天皇崩御の際に中大兄が年十六で弔辞を述べたと日本書紀にはあるだけで、大海人の生年はわからない。長男と第三子の関係だから、二三から五六歳程度の差があったのだろう。別に証拠はないが、ここでは三歳差の兄弟というくらいに想定しておくことにする。いずれにせよ推古天皇の晩年から舒明天皇の早期の間に産まれ、父の治世に幼少期を過ごしたのである。

この天武天皇という歴史的存在について、その人生を追うことで考えていきたいのだが、この人物の前半生のことはほとんど伝えられていない。そこで我々の目的を果たすには、この人物が成長した情況を鏡としてその精神を写してみるしかない。大海人皇子が生まれたのは、ここでの仮定では舒明天皇の元年頃ということになる。それは、四十年近くもの間、この国を統治した推古天皇が世を去った直後であり、従ってこの偉大な女帝の築いた王権について知ることが、大海人皇子の幼少期を理解するための序章となるだろう。

さて、ここまで私は慣例によって、何々天皇といういわゆる漢風諡号を使ってきた。しかし天皇号の制定は七世紀後半のことだろうから、ここからは天智天皇より後に限って天皇と呼び、それ以前は諡号を採りつつ天皇の字を去り、何々王と書くことにする。これは語弊を避けるためである。天皇号はおそらく近江令か飛鳥浄御原令において制度上の用語として正式に定められた。もしそれ以前に天皇という字を示す確かな史料があったとしても、それは仏教的な用語としての天王という字の書き換えである。天皇号の制定された後、歴代の天皇に相当すると見なすべき人を選び、追尊して天皇と称したのだった。

ただし、新しい君主号の選定は、新しい制度の確立、または確立しようとする意志とともにあるはずなのである。だから、過去の「いわゆる天皇」について、天皇をやめて王と呼び、たとえば即天皇位とあるところを即倭王位とでも書き換えさえすれば、それでその時代のことが理解できるというものではない。名号にこだわらず、権力の内容を検討してみなければならない。

推古王は、欽明王と堅塩媛の間に産まれ、額田部王女と呼ばれた。堅塩媛は蘇我稲目の息女である。長じて敏達王の正妃となった。敏達王の時は、物部守屋を大連、蘇我馬子を大臣とした。敏達王は治世十四年にして薨去し、用明王が立った。用明王も堅塩媛の子で、穴穂部間人王女を正妃とし、聖徳太子を生んだ。穴穂部間人王女は欽明王と小姉君の子で、小姉君は堅塩媛の妹である。王女の同腹の弟に、同じ名で呼ばれる穴穂部間人王子という乱暴者があり、敏達王の葬礼中、額田部王女に近づこうとしたところ、三輪君逆がこれを防いだ。逆は敏達王の寵臣だった。物部守屋は王子の肩を持って逆を殺した。用明王は守屋を大連、馬子を大臣とすること故の如りとしたが、ここにおいて守屋の地位は危ういものとなっていた。

用明王は二年にして薨去し、物部守屋は穴穂部王子に跡を継がせようとした。蘇我馬子と額田部王女は兵を挙げて守屋と穴穂部王子を殺した。額田部王女は泊瀬部王子を立てて王としたが、これが崇峻王で、やはり小姉君の子である。崇峻王は馬子を大臣とし、大連は置かなかった。崇峻王は五年にして馬子と対立して殺されたことになっている。代わって額田部王女が立って王となった。推古王は、蘇我馬子を大臣とし、聖徳太子を摂政としたと伝えられる。

聖徳太子については、「万機を総摂し天皇の事を行った」などと記されているが、これは誇大な讃辞である。太子は日本仏教の開祖として後々まで崇敬されたが、すでに早くから神秘的な説話が付会され、伝説化が始まっていた。太子の実際の仕事は、法大王・法主王といった異称もあるように、仏教を振興し、それを体制の原理に組み込むことだった。政治一般については、推古王が大略を決裁し、馬子が実務家として敏腕を振るったはずである。特に外交通であることは蘇我氏がこの時期に躍進した要因だった。

蘇我馬子は、崇峻王を暗殺したにも関わらず、それについて何らの譴責も受けず、大臣の地位を保って天寿を全うした。それはこの暗殺事件に推古王の関与があったからであるはずだが、書紀はその間の事情を明らかにしない。その記述では、崇峻王が馬子への殺意をほのめかし、馬子がそれを聞いて先に手を打ったことになっている。しかし話の前後から考えると、これは推古王が崇峻王を廃位しようとして、崇峻王がそれに抵抗したために、馬子が推古王に代わって手を汚したのに違いない。

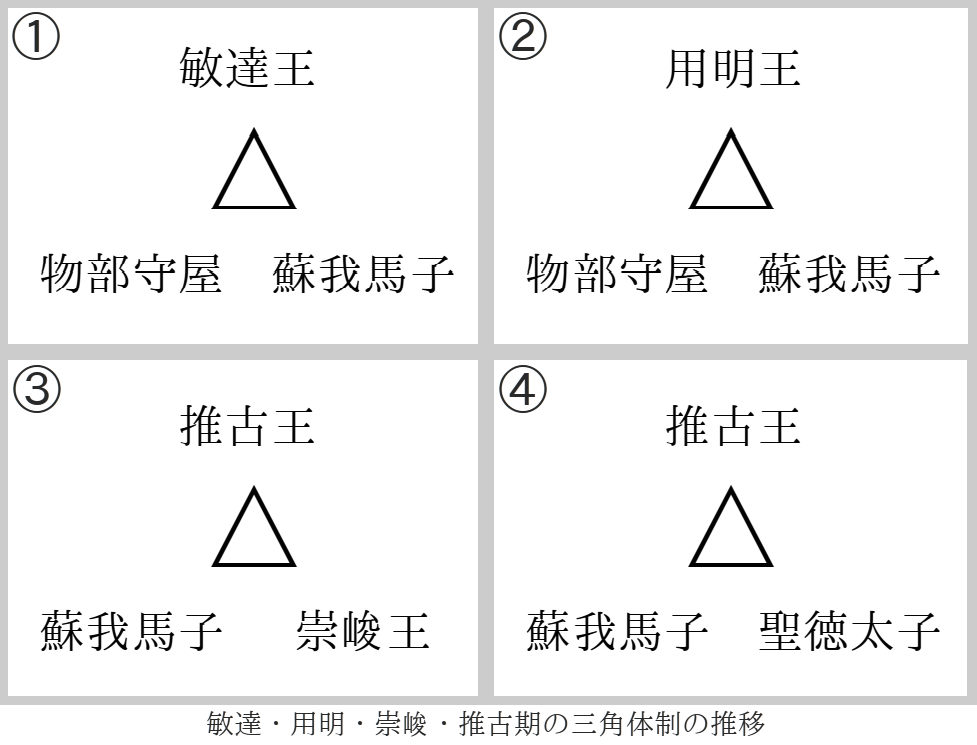

敏達・用明・崇峻・推古の四代の王権は、言わば三角体制だった。これははじめ、四人の父、欽明王が作ったものだった。欽明王は物部尾輿大連と蘇我稲目大臣とともに政治を執った。敏達王の時は、王と物部守屋大連・蘇我馬子大臣の三者が政権を形成していた。用明王は敏達王の体制を引き継いだが、守屋は馬子と推古王の圧迫を受けて次第に押し出され、ついには失脚した。次は推古王・崇峻王・蘇我大臣による三角体制になったが、崇峻王は聖徳太子が成長するまでの中継ぎにすぎなかった。崇峻王は更迭されて聖徳太子が入閣し、ここに至って三角式の王権は最も充実した時期を迎える。

推古王は、宗教的な才能に恵まれた聖徳太子を重用して、内外両面に仏教政治を展開した。海外に対しては倭国の君主として初めて天子を公称し、隋との間には仏教的世界観を利用して対等の関係を求め、国際政治上有利な地位を占めようと狙い、かなりの程度成功した。これは列島内部の附庸諸国に対する優越的な地位をいっそう高めることでもあった。仏教の振興は海外の進んだ技術や学問の移入を更に促し、列島の文化水準は大いに進んだ。

しかしこの成功した三角体制にも終わりの時がくる。聖徳太子は、書紀によると推古王の二十九年、別の伝えでは三十年ともするが、その頃に薨去した。蘇我馬子は三十四年に卒し、推古王もその三十六年三月に崩御した。歳は七十五だったという。宮廷は女帝の余韻に包まれ、表面は安定を装っていたが、継嗣が決まらないまま半年を過ごした。(続く)

歴史と人物の理解と評価

《万葉集》巻十九に収められている、

皇者 神尓之座者 赤駒之 腹婆布田為乎 京師跡奈之都

大王者 神尓之座者 水鳥乃 須太久水奴麻乎 皇都常成通

という歌はよく知られている。この二つには「壬申年之乱平定以後歌二首」と題詞が付けられているので、作られたおおよその時期が分かる。そしてこの二首における皇・大王とは、天皇一般ではなく、天武天皇その人を指しているのであると理解してこそ、歌の感興が伝わってくる。その大意は「わが殿は、神わざをなさるお方なので、人の住まない原野を、王宮にお変えなされた」というのである。

この歌にも表されているように、天武天皇はそれまでのこの国の王者とはなにか違った偉さを人々に感じさせたのだった。そして後世にこの歌を見返す時にも、やはり天武天皇はその後の歴々と比べても違う偉さを感じさせる王者だったということを思わせる。しかしその偉さとはどういうもので、それは歴史にどういう意味を持つかということを、では我々は十分に評価できているのだろうか。正当な評価をするには、人物を過不足なく理解したいものだが、いったいこの人はどんな人だったのか。

歴史を詳しく考えていると、そこに浮かび上がってくる人物像と、常識的な評価との間に、ずれを感じるのはよくあることだと思う。そのずれの中に何か重要なものがありそうで、気になる人物というのが私には何人かいる。

たとえば、司馬懿という人物は、三国時代随一の巨人であったろうとは思うが、まずその人生の前三分の二くらいのことがよく分からない。《三国志》を繰ってみると、本紀では文帝のいまわの際に呼び出されれて遺詔を受けたということで初めて登場するが、この時すでに48歳である。その後73歳で死ぬまでのことは、本文と裴注によって追うことができる。それより前のことは、《晋書》にはいくらか載っているが、これは成立が唐代まで遅れる上、あまり質の良くない所もある史書で、何より最も信頼すべき《三国志》によって裏が取れないのだから困る。

司馬懿のことはあまりよく分からないので、《三国演義》などでは諸葛亮の引き立て役としてどうにも損な扱いを受けている。たしかに小説の主人公にするなら、諸葛亮は逸話が豊富に伝わっていて取り上げやすい。憎らしいほどの英雄で、詩作なども残している曹操も魅力がある。他にもこの時代にはおもしろい人物は多い。それに比べて司馬懿は小説にならない男だ。しかしおもしろさによって歴史における人物の評価が決まるようではいけない。他の人物のように勇名奇功を以て知られるのではない所が仲達の真骨頂なのである。

中国史では、武則天皇帝なども、評価の見直しを待っている人物の一人ではないかと思う。儒教では男性をさしおいて女性が表の顔になることを嫌うので、この人物を皇帝としての名で呼ばす、高宗の皇后としての則天武后という名で記すのが習いである。儒家は欠点を数え上げてこの人物を悪く言ったものだが、誰にでも長短があるのに女性であるからというのでそれを非難の理由にするのはおかしい。だいたい男性は世襲ができたから下らないのでも皇帝や宰相になれたが、女性は政治で上に立とうとすれば必ず実地に能力を問われたのである。

女性の天子という存在を肯定するために仏教を援用したり、子が母親の喪に服する期間を引き上げたことなど、武則天の試みた思想改革は特に挙げておきたい。それが結局は思想としての男尊女卑を先鋭化させるという反動を招いたとしても、それは時代の限界というものだ。こうしたことは、学者の間では再評価が進んでいることだろうが、それが一般の印象を刷新していないとすれば、まだ意味をなしたとは言えない。この人に限らず、女性といえば歴史上の役割を軽く視る傾向が絶えてなくなったとはまだ聞かれない。

日本史では、徳川家康などもまだ横取り者の古狸という印象が根強いのではないだろうか。江戸時代、家康は、一方では神君として崇敬され、他方では抑圧の元締めとして憎まれ、良くも悪くも客観的評価を受けるべき存在でなかったのはしかたない。そして明治維新後も否定すべき旧体制の創始者としての扱いをされなければならなかった。その反面、豊臣秀吉は過大に評価された。たしかに秀吉の人生は起伏に富んでいておもしろいかもしれない。しかしスポーツにたとえれば、秀吉は選手としては抜群に強かったが、競技連盟の会長になって統一ルールを作ることには成功しなかった。我々は家康の治世を構想する能力についてもっと考えてみる必要があると思う。

仲達と孔明、あるいは家康と秀吉の例がよく示してくれるように、ある人物に対する評価のゆがみは他の人物へも波及する。ある人物への過大評価につられて他の人物が持ち上げられたり、反対に過小評価を受けたりする。これが連鎖して歴史の全体像をもゆがませるのか、または全体性のある歴史像をうまく描けていないから人物への評価がゆがむと言うべきだろうか。

日本古代史を考える上では、やはり天武天皇が最も重要な人物の一人だろうということは言える。しかしこの人物がどう鍵を握っているかということは、私にはまだ十分理解できていない。それでもこれはどうしても必要なことだと思われるので、近いうちに何とか見通しをつけてみたいと思っている。

「大王」なる称号は本当にあったのか――ついでに天皇号の由来について

日本古代史の概説書などを読むと、天皇号の前身として“大王”号が使われていた、ということがしばしば書いてある。しかしなぜそう言えるのか、考えてみるとよく分からない。

“大王”という字は確かに日本の古い史料に出てくる。その意味では証拠のあることなのだが、はたして大王という字さえ出てくれば、それが称号として用いられていたと考えて良いのだろうか。そもそも大王という熟字は、古典漢語としては王に対する尊称であり、制度的な称号として使われてはいない。たとえば、《魏志・武帝紀》の「漢の献帝が曹操の爵位を進めて魏王とした」という記事に付けられた裴氏の注に、《曹瞞伝》を引いて、

為尚書右丞司馬建公所舉。及公為王,召建公到鄴,與歡飲,謂建公曰:「孤今日可復作尉否?」建公曰:「昔舉大王時,適可作尉耳。」王大笑。

〔曹操はかつて〕尚書右丞の司馬建公に〔尉の官職に〕挙げられた。公(曹操)の王となるに及び、建公を召して鄴に到らせ、与に歓飲して、建公に謂って曰く「孤は今日でも尉になれるかな?」。建公の曰く「昔大王を挙げた時には、適に尉とすべきだっただけです」。王は大いに笑う。

とあるが、建公の発言にある大王とは魏王である曹操への尊称であり、逆に言うと大王という尊称に対応する称号は王である。こうした用例は枚挙に暇がないのでいちいち引かない。

日本の史料でも、たとえば「天寿国繍帳」の銘文に、尾治王という人名が見えるが、この人物は同じ銘文の中で尾治大王とも呼ばれている。おそらくどちらも読み下すなら“をはりのおほきみ”と読ませるつもりなのだろう。きみという和語は王の字に対応し、大はそれに付加する敬称であって、敬語体で読むなら王だけでもおほきみと訓じるべきなので、大の字は書かなくても良いのである。この銘文は四文字ごとに分記されていて、全四百文字丁度に収められている。字数を調整するために同じことを一方では王、他方では大王と書いたのだろう。

という句があり、ここでは大王の二字ともが天皇に付加する敬称として使われている。この用法は漢文としては少しおかしいが、これが宣命体に近い変体漢文で書かれているために可能になっている。

《日本書紀》でも大王という語は王と称するべき人物への尊称として使われ、漢文の一般的な例に従っている。書紀は正格漢文を志向しているから当然とも言える。《古事記》には大王の用例は見当たらない。

「埼玉稲荷山古墳出土鉄剣銘」における大王という字は、あるいは称号と考えられないこともない。しかし称号であるという明らかな蓋然性があるわけでもない。「江田船山古墳出土大刀銘」は象嵌の剥落が激しく、「隅田八幡宮所蔵人物画像鏡」の銘文も釈読に疑いがありそうで、扱いに慎重さを要する。どちらともとれるというものは、一個の証拠としての判断を強いてするより、むしろ一般例から類推をしておくべきではないだろうか。

このように見てくると、大王という称号が行われていたという証拠は、一つもなくなってしまいそうである。

さてここまでは、実はかつて東洋史の碩学宮崎市定が「天皇なる称号の由来について」(ちくま学芸文庫『古代大和朝廷』所収)で論じたことの一部を、改めて確認したものである。ここから私はもう一歩踏み込んで、大王号が存在しなかったことを示す、より積極的な証拠を探してみたい。いったいそんなものがあるのかというと、別に新発見の史料というわけではなく、昔からよく知られた文章の中にそれらしきものを見いだすことができる。

《日本書紀》、推古天皇の十二年四月の条に、聖徳太子の作とする有名な十七条の憲法を全文引用してある。憲法といっても近代的な立憲主義における憲法とは意味が違うが、日本史上に知られる最初の明文法であり、当時各地で行われていた慣習法の存在を前提としつつ、それに王権による規制を及ぼそうとしたものとみられる。その第十二条は、

十二曰、國司國造、勿歛百姓。國非二君、民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦歛百姓。

というのだが、ここに王とあるのは“いわゆる天皇”を指している。この用例はどういう意味を持つものだろうか。

もちろん中国でも皇帝のことを王の字で示すことはあるが、それは皇帝制以前の上古の王になぞらえた象徴的な言い方である。もしそうした詩的表現でなしに皇帝を王と呼んだら、それは言葉の上で皇帝を貶めることになる。この意味では《日本書紀》においても、皇極天皇の元年十二月に、

於是、上宮大娘姫王、發憤而歎曰「蘇我臣、專擅國政、多行無禮。天無二日、國無二王。何由任意悉役封民。」

是に於いて、上宮大娘姫王は、発憤して歎いて曰く「蘇我臣は、専ら国政を擅にし、多く無礼を行う。天には二つの日は無く、国には二りの王は無い。何に由って任意に悉く封民を役うのか」

とあるのや、また孝徳天皇の大化二年三月の条、中大兄皇子の上奏文の中に、

天無雙日、國無二王。是故、兼并天下、可使萬民、唯天皇耳。

天には双つの日は無く、国には二りの王は無い。是の故に、天下を兼併し、万民を使うべきは、唯天皇のみ。

だとかの例がある。これらは漢籍に散見してよく知られる「天無二日、国(土)無二王」という文句を引いていることが明らかである。十七条憲法の例は、やはり有名な《詩経》の

普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣。

というのをあるいは意識したかとも思われるが、意味内容は全く異なる。何より憲法は詩ではなく法律なのであって、その用語は正式のものであるはずではないだろうか。

ただ書紀への引用だけが伝わるこの憲法の条文が、その採録に際して手を加えられていないかという問題はある。しかし天皇の祖先はずっと昔から天皇だったかのように印象づけようとしている書紀が、他の何かを改変して王にする理由はない。そうするとこの王という字は原文のままであると考えるしかなく、なぜそれが天皇という字に書き換えられなかったかが、この場合にはかえって問題になる。

その答えは何か。それを理解するために、十七条憲法の全文を載せることは、長くなるのでしない。ここで重要なのは、この憲法が四字一句を基本とする駢儷体で書かれていることである。駢儷体は中世中国で盛んに行われた、当時流行の文体である。もし王という字を天皇の二字に変えると、四シラブルを基調とする斉一なリズムを壊してしまう。もし天皇乃至大王という称号が、この条文が作られた時にあったなら、その二字が入るように駢文を組むことはできた。もしそれが大王であったら、それを書紀の編集者が天皇に置き換えることは、同じ字数だから容易だったが、実際にはそうではなかったということになる。

前掲の宮崎説では、大王号の存在を否定した上で、“天王”号が五胡十六国からの影響で5世紀中頃から行われ、天皇号の起源になったとする。私は宮崎説にある程度まで賛成するが、“天王”号の導入はそれほど古いことではなく、推古天皇の時だと考える。十七条憲法の制定された時にはまだ倭国の正式の君主号は単に王だった。この憲法の第二条では、明確に仏教尊崇を定めている。これは隋朝が仏教に傾倒したのに呼応したものであり、対隋交渉の必要から推古天皇は当時、憲法制定後のある時期から“天王”と称したと思われる。天王とは仏教を外護する王者の謂である。王を皇に変えて“天皇”としたのは、おそらく天智天皇か天武天皇の時で、法典の編纂に際しての用語確定に関係してのことであり、仏教への傾倒をいくらか修正する意図によるものだろう。

王と皇は日本漢字音の呉音ではワウ(オウ)という同じ音である。呉音は南北朝時代の江東方言に由来する。7世紀には隋唐時代の長安標準語に基づく漢音が入り始め、特に桓武天皇の時には漢音が推奨された。以後、呉音と漢音は日本漢字音の二本柱となり、現代まで続いている。漢音では王はワウ(オウ)、皇はクヮウ(コウ)で同音にならない。道教などの用語としての天皇は漢音でテンコウと読む。漢音推奨後も日本の天皇がテンコウにならなかったことは、その由来を示唆しているのだろう。

再び、古代における歴史学的年代観について

日本古代史の歴史学的年代観の問題について以前に軽く触れた。古代の中の時代区分、特に6世紀頃より前において、歴史学的年代観が確立せず、弥生時代・古墳時代という考古学的年代観が流用されることについてである。

もっとも、6世紀以前のある期間を“大和朝廷時代”などと呼んだことはあった。この呼称が妥当でないのは、大和という表記が8世紀以後のものだから、というだけではない。それは、その時代の歴史上における意義を明らかにした上での命名ではなく、分かったようで分かっていないという非常にあやふやなものだからである。大和をカタカナでヤマトと書けば済むという問題ではない。こんな呼び方をするくらいなら、考古学を援用した方がまだ安全なのだ。また、その後は、飛鳥時代・奈良時代、そして平安時代と続くが、これにも本当は問題がある。

歴史学的年代観を確立するには、歴史の全体像にある程度の見通しが立たなくてはならない。そのためには、この一年ほどの間にここで考えてきたことは、まだまだ不十分ではあるが、一応古代初期から古代的統一に至るまでを通して述べることができたので、このあたりで現時点での認識をまとめておきたい。

古い方から順番に検討してみよう。

考古学の時代区分における弥生時代は、紀元前300年乃至500年頃を上限とし、紀元3世紀後半頃を下限とする。九州が先行し、徐々に東へ広がった。本来は弥生式土器によってそれ以前の紋様繁多な土器の時代と区別した。弥生文化は、呉越地方を源流とする文化の刺戟によって成立したとみられ、水稲耕作を含む本格的な農業、金属器使用の開始、環濠を持った集落を特徴とする。金属器は青銅と鉄がほぼ同時に移入されたが、どういうわけか鉄は加工はできても採取する技術が遅れ、原料を輸入に頼ったため必ずしも自由に用いられない時期が長かったらしい。

この時期の歴史は、《漢書》《三国志》《後漢書》によって垣間見ることができる。また、《日本書紀》《古事記》には、高天原の物語、天孫降臨、神武東遷といった形で象徴的に伝えられている。

この時期は、歴史学的一般名詞的呼称としては、都市国家時代に当たる。弥生時代の全期間がそうであるかは別として、少なくともその後半は都市国家的段階に達している。環濠集落は古代都市の遺跡である。ただしこの古代都市は、自然環境や技術程度の制約から、さほど強固な施設を作ることがなく、世界の類例と比較してあまり発達しなかった。しかし都市国家としての性質を持っており、国家間の戦争や連合の形成、植民市の建設など、世界の他の都市国家時代と基本的に異ならない現象があったことは、史書の記述から確かに窺うことができる。固有的呼称としては、末期の一部地域に限っては邪馬台国時代という言い方ができる。

考古学の古墳時代は、いわゆる古墳の造営が特徴をなす時期であり、4世紀から6世紀までの300年間を含む。環濠集落が解消され、一部の屋敷だけが堀で囲まれるようになり、後期には住居に作り付けの竈が普及するなど、社会構造や生活文化に大きな変化があったことが知られる。

この時期は領土国家時代であり、《日本書紀》《古事記》の主な内容はこの段階に属する。奈良平野における領土国家の成立は、崇神天皇の事績として象徴されている。日本古代の領土国家時代は、中国のそれと比べて、大きな戦争が少なかった。戦争はあるにはあったが、ある地域に限っても社会全体が巻き込まれるほどのことにはならなかった。記紀の叙述の上でも、せいぜい有力者の居館を包囲して火をかければそれで終わりという程度である。おそらく諸国間で最有力の王者が秩序を調整するものとして尊重され、対立を表立って先鋭化させることは避ける傾向が強かったと思われる。

各地域で農業的領土国家的なまとまりが形成される間、海洋的勢力は先行して広域化を進めた。海洋的勢力の代表として登場するのが葛城氏である。5世紀初頭、倭王家は葛城氏と結びつくことで列島周辺の水路と水運拠点を押さえ、諸国への影響力を強め、外交代表権を確立した。また葛城氏との関係で韓国南岸の権益に関与するようになり、百済や新羅との接触も多くなる。中国古代文明の正統を受け継ぐ南朝宋には朝貢をして冊封を求め、そのことは《宋書》に記録された。

6世紀に入ると、葛城氏の勢力は倭王家に吸収されるが、ある面でその役割を継承するものとして、やがて蘇我氏が頭角を現してくる。この頃には大型古墳はようやく陳腐化し、それに代わるものとして仏教の移入が模索されるようになる。仏教文化はすでに中世に達した中国の社会を経たものであり、これの輸入は日本の古代社会に中世的な洗練された文物を移植することでもあった。

6世紀末からの100年前後を一般に飛鳥時代と呼び、奈良平野南部の飛鳥に王宮の置かれることが多かったというのがその理由だが、これにも問題がある。というのは、推古天皇と皇極天皇の小治田宮が飛鳥に在ったというのは根拠が薄く、伝承のあるという桜井市大福が本当だとすれば、かなり長い間、宮地は飛鳥を離れていたことになる、というだけではない。政治的中心地によって時代を区切ることについてである。

遷都が歴史的画期と重なることはありうるが、それがないことが画期のないことを保証はしない。たとえば中国では後漢・曹魏・西晋が続けて洛陽に都したが、洛陽時代という言い方を普通はしない。後漢は古代末期、魏晋は中世初期であり、そこに歴史的画期が認められる。首都の所在のような形式によった命名があるだけでは、歴史を理解する助けにはならない。

7世紀はおおむね領土国家時代から古代帝国時代への過渡期である。この時期がわりあい緩やかな統合の過程であることを理解した上で、敢えて両時代の区切りを必要とするならば、私はそれを壬申の乱に求めたい。量子力学の多世界解釈に従って、歴史には“もし”があると考えてみよう。我々の認識できる歴史から他の可能性を追い出して、我々の知ったように日本の古代後期を決定したのは、やはり天武天皇の新体制であったと思う。

古代帝国時代の初期である、天武天皇から光仁天皇までの期間を、“プトレマイオス朝エジプト”や“リューリク朝ロシア”など、王朝の始祖の名によってそれを呼ぶ例に倣って、私は“天武朝日本”と言いたい。もっとも、天皇の諡号によって何々朝と呼ぶのは、その天皇一代を指すのが従来の慣例である。しかし、日本史だけの用語を作るのは、特に必要がない限りは避けるべきだ。世界史の例と共通の性質を持つ事には、世界史と共通の言い方を用いることができなければならない。

光仁天皇は、天武の血を引かない男子としては、天武朝日本で初めて天皇になった。光仁は天智天皇の孫で、聖武天皇の皇女井上内親王との間に他戸親王が生まれていた。朝廷の路線としては、他戸親王に皇統を伝えるための、中継ぎ天皇のはずだった。しかし光仁は、この皇后と皇太子を暗殺し、別の女性に生ませた息子を皇太子に立てたが、これが後の桓武天皇である。天武朝日本はおよそ百年にして絶えた。桓武天皇以後、鎌倉幕府以前を、私は“桓武朝日本”と呼びたい。

天武朝日本の時代、中国はすでに中世の末期にさしかかっている。日本の支配者層は中国の爛熟した中世的文化を大いに輸入し、社会全体はまだ濃厚に古代的性質を保っているのに、貴族階級だけが頭デッカチに中世化をしはじめた。やがて古代的統一が破綻し、武家が台頭してようやく社会全体が中世的段階に達するが、その時には中国はもう近世に入っている。日本の中世は始めから近世的文化の刺戟を受けた。移行期がダラダラと長く続くのも日本史の特徴である。さらに日本史の近世と言われる江戸時代も、内実は中世的割拠社会の特徴を色濃く残した中世的近世だった。

しかし江戸時代の約260年間は、決して停滞した社会ではなかった。世界で最も成功した封建制度の中に、近世的統一をもっと進めようとする傾向は伏流していた。太平の眠りと言うほどには日本人は眠ってはいなかった。明治維新は外圧をテコとしたが、内的発展によったところも無視できない。すると明治維新によって成立したこの日本という統一国家は、歴史上でどういう段階にあるものなのだろうか。

眼を西に転じると、中国はどうやら文明の古さから来る弊害が溜まり、社会が停頓しがちになって、近世という段階を長く続け過ぎたらしい。宋初から清末に至るまで約950年である。辛亥革命や共産党体制が、中国の社会を新しい段階に引き揚げたのか、それともまだ長い長い近世を続けているのか、私にはよく分からない。

人間というものはともすると、自分の時代は非常に進んでいて、その前とは隔絶された段階にあると思いやすい。そんな意識には歴史的な意味はないのである。将来の歴史家は、江戸時代を近世前期とし、明治維新以後の“東京時代”を近世後期とするのかもしれない。我々はまだそんな総括ができる段階には達していないのだが、少しはその準備をしておくべき時期には来ているのではないだろうか。

最後は少し古代史から逸脱したが、歴史とは続いているもの、終わりのないもの、勢い現代に及ばざるを得ないこともある。